河豚作为一种具有致命剧毒的食材,为何人类明知其危险性却仍然尝试食用?本文将从探索河豚毒性的起源以及人类的心理动因两个方面进行分析。

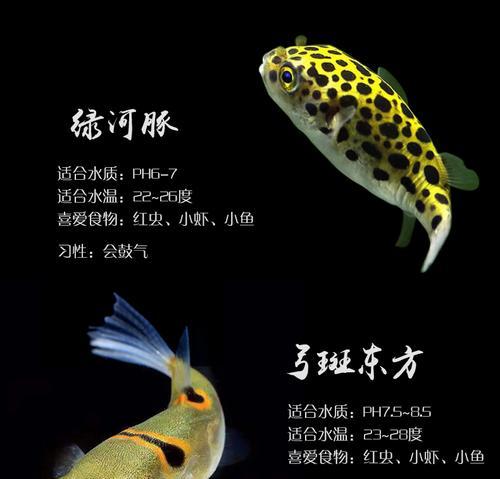

1.河豚剧毒:致命的神经毒素(河豚毒素的来源及作用机制)

-河豚毒素的主要来源是其体内的特殊腺体和内脏器官。

-这些毒素主要通过干扰神经传导系统,引起瘫痪和呼吸衰竭来发挥作用。

2.河豚毒性的进化意义(为何河豚演化出剧毒)

-河豚毒性是一种防御性进化的结果,能够避免被捕食者捕食。

-高度毒性使得河豚在生存竞争中具有一定优势。

3.河豚剧毒的食物链传递(如何河豚的毒素进入人类食物链)

-河豚毒素主要通过摄食其他含有毒素的生物而进入食物链。

-不当处理和烹饪河豚可能导致毒素未能彻底分解而残留在食物中。

4.人类对河豚剧毒的认知(人类对河豚毒性的认知程度)

-早期人类并未意识到河豚的剧毒性,属于无知食用。

-随着科学研究的发展,人们逐渐认识到了河豚的危险性。

5.文化与传统:对河豚的独特情感与吸引力

-在某些地区,人们将河豚视为美食文化的象征,对其有特殊情感和偏好。

-河豚的稀缺性和高价格也增加了其作为奢侈品的吸引力。

6.胆大妄为与寻求刺激(人类为何敢于尝试食用河豚)

-一些人吃河豚是为了寻求刺激和冒险感。

-胆大妄为和对禁忌的违抗心态也是人类敢于尝试河豚的原因之一。

7.剧毒美食的文化认同(社会心理因素对河豚食用的影响)

-某些社会群体将吃河豚视为一种身份认同的表现。

-社会压力和集体心态也促使人们尝试河豚以追求归属感。

8.风险意识与知识传播(公众对河豚毒性的认知与风险意识)

-通过媒体和科普等渠道,人们逐渐对河豚毒性有了更深入的了解。

-风险意识的提高使得人们在选择食材时更加谨慎。

9.法律与监管:尝试平衡的挑战(国家对河豚食品的管理)

-许多国家设立了严格的法律和监管机构来管理河豚食品。

-管理河豚食品需要平衡保护公众安全和满足文化需求之间的矛盾。

10.食用河豚的危害与后果(河豚毒性引发的食物中毒情况)

-食用河豚不当可能导致中毒甚至死亡。

-毒性反应的严重程度取决于摄入量和个体耐受性。

11.制度与技术创新(减少河豚中毒风险的措施)

-在制度层面,加强对河豚食品的监管和标准制定。

-技术创新,如使用基因工程技术改良河豚,以降低其毒性。

12.替代品的出现(寻找替代品来满足人们的需求)

-一些科研机构尝试研发剧毒较低或无毒的河豚替代品。

-替代品的出现有助于平衡人类对美食的需求和安全的考量。

13.饮食观念的变迁(食物安全意识对河豚食用的影响)

-近年来,人们对食物安全和健康的关注度不断提升。

-这种观念变迁会影响人们对河豚食用的态度和行为。

14.教育与公众意识(提高公众对河豚毒性的认知)

-加强教育宣传,提高公众对河豚毒性的认知程度。

-通过公众意识的提高,减少人们对河豚的食用需求。

15.结语:寻找食物安全与文化传统之间的平衡

-河豚剧毒问题既涉及到食物安全,也涉及到文化传统与情感认同。

-在平衡人类对美食追求和食物安全之间找到一个可持续的方案是当前需要解决的问题。

人类对河豚剧毒的尝试与食用涉及多种因素,包括文化认同、个体心理动因、风险意识等。在保护公众安全的前提下,如何平衡食物安全和文化传统的需求,是一个需要深入研究和探讨的重要议题。