鱼类是人类重要的蛋白质来源之一,也是水生态系统中的重要生物组成部分。然而,由于环境污染和养殖条件不佳,细菌性鱼病在养殖鱼类中时有发生。本文将以细菌性鱼病为主题,从发病原因到防治方法进行探讨,旨在增加人们对该疾病的认识,提供科学有效的防治手段。

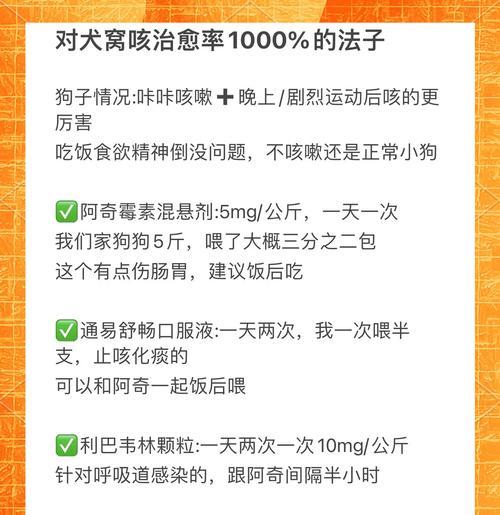

一、细菌性鱼病的定义及病原菌特征

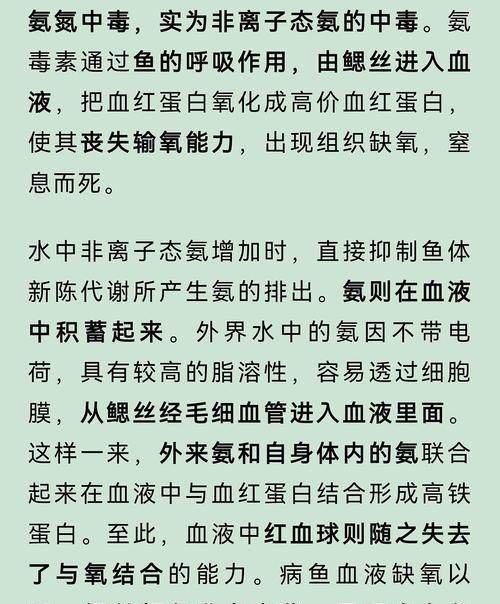

细菌性鱼病是一种由病原菌引起的鱼类感染性疾病,常见的病原菌有嗜水气单胞菌、革兰氏阴性菌等。这些细菌具有多样的致病机制,能够通过侵入、产毒、免疫抑制等方式导致鱼类发病。

二、细菌性鱼病的发病原因

1.养殖环境不良:水质污染、过度密度、温度变化等因素都会导致鱼类免疫力下降,易受细菌感染。

2.鱼类生理状况:鱼类在生长、繁殖等特定阶段易受细菌感染,如产卵期、幼鱼期等。

3.细菌传播途径:细菌可以通过直接接触、水体传播、食物感染等方式传播,从而导致细菌性鱼病的扩散。

三、常见的细菌性鱼病类型及临床表现

1.脓肿病:鱼体出现溃烂、脓肿,患处发红、肿胀,严重时可造成鱼类死亡。

2.鳃腐病:鱼鳃受损,呼吸困难,出现鳃丝破裂、脱落等症状。

3.肠道感染:鱼类腹部肿胀、排泄物异常,食欲减退,生长缓慢等。

4.皮肤溃疡病:鱼体出现溃疡、糜烂等症状,容易受到次生感染。

四、预防细菌性鱼病的措施

1.提高养殖环境:保持水质清洁、适宜温度、适量换水等,提高鱼类免疫力。

2.合理养殖密度:避免过度密度养殖,减少鱼类间的接触,降低感染风险。

3.营养均衡的饲料:合理搭配饲料,保证鱼类获得足够的营养,提高免疫力。

4.加强疫苗接种:通过接种抗原疫苗,提高鱼类抵抗力,预防细菌性鱼病的发生。

五、细菌性鱼病的治疗方法

1.抗生素药物治疗:根据不同的细菌类型,选择适宜的抗生素药物进行治疗,抑制细菌生长。

2.清创消毒处理:对于病变部位进行清创处理,使用消毒药物防止继发感染。

3.免疫增强剂的应用:通过给鱼类补充免疫增强剂,提高鱼类的抵抗力,加快康复过程。

六、细菌性鱼病的研究进展与前景展望

目前,针对细菌性鱼病的研究已取得一定进展,包括基因诊断技术、新型药物的研发等。未来,可以通过基因编辑等新技术手段,进一步提高鱼类的抗病能力,有效预防和控制细菌性鱼病。

结尾

细菌性鱼病是一种常见的水生动物疾病,对于养殖业和水生态系统都带来了很大的威胁。通过了解发病原因、病原菌特征以及预防和治疗方法,我们可以更好地预防和控制细菌性鱼病的发生,保障水产业的可持续发展。同时,对于细菌性鱼病的研究也为未来的防治工作提供了新的思路和方法。